妙笔生花,水墨之旅

——杨娟老师讲《国画》课程

教师简介:

杨娟(涓子):环球ug登录网站文物与艺术学院教授。

南开大学东方艺术系客座教授;

国家一级美术师;

中国美术家协会会员;

中国国际书画艺术研究会会员;

中国女子书画研究会常务理事;

中国女子书画会国际委员会副会长;

北京荣宝斋特约画家;

天津画院签约画家。

妙笔生花,水墨之旅

——杨娟老师讲《国画》课程

一、明确《国画》课程定位与目标

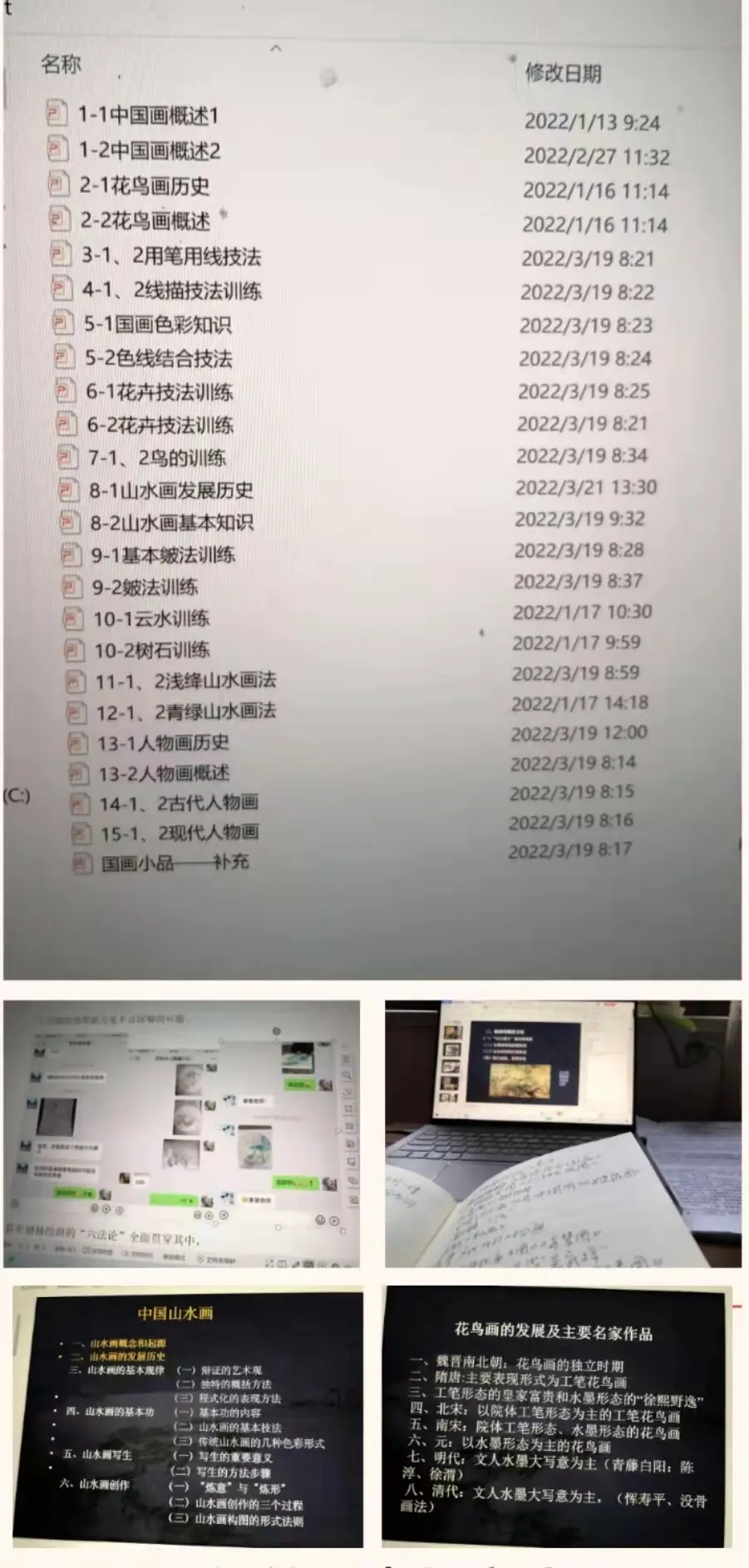

《国画》课程是针对艺术与科技本科专业学生开设的专业技能课,目的是通过理论和实践教学,让学生了解中国画基础理论,掌握中国画的临摹与鉴赏,以及中国画基础技法,写生与创作的技巧与方法,传统绘画的发展历史,掌握花鸟画、山水画、人物画三门画科基本的造型观念、构图法则、表现技巧、笔墨特点、审美情趣、创造意识等审美要求,使学生完整而准确地临摹中国传统绘画范本,自如地进入“临摹(传统)——写生(生活)——创作”三位一体的递进训练程序,强化中国画线条、笔墨、色彩、章法、造型等基本技能的规范要求,培养学生健康的中国画审美情趣和鉴赏能力,提升学生的艺术素养和审美能力,达到教学的基本要求和目标。

二、网课设计理念与方法

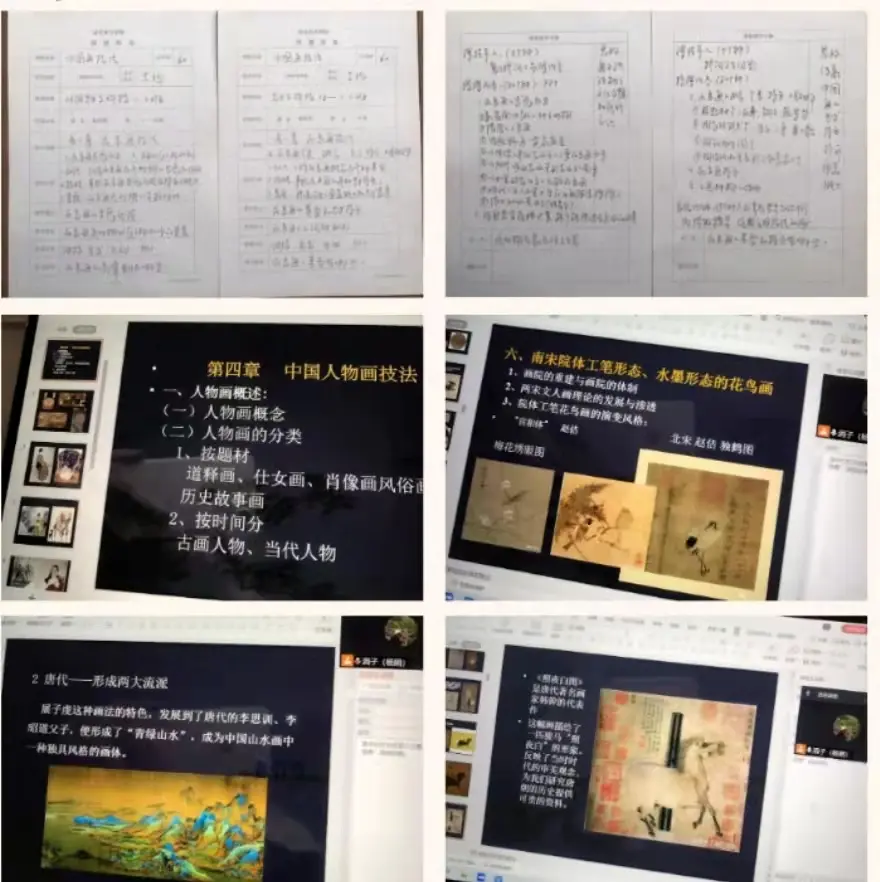

(二) 加强中国画线描训练,铺垫创作基础

中国传统绘画最根本的技能要领是训练线的艺术性,当然,线的艺术性是中国画的灵魂,是用艺术来表达一种观念和思想,是不可或缺的生命元素。要使能把用“线”的艺术法则合理地运用到国画作品的各个环节,并强调线的肯定、流畅,以及粗细、轻重、疏密、涩滑、松紧、强弱、节奏和韵律等艺术规律,须返回已学书法课程基本知识和技能训练的状态去寻找答案,“以书入画”“中锋用笔”“力透纸背”“节奏、韵律”等,即是用笔要领,只要有了纲领性的法则,学生会触类旁通,逐渐领悟画理,明确方向,掌握技法,有效提升勾线的技能技巧和用线造型的综合能力。

中国画课程线上居家实操环节,最简便易行的是线描。教师运用传输优秀的图片、画谱、大师作品资料进行解读、鉴赏、引导等多种手法,传递怎样用笔、用墨的基本技能信息,强调线条的艺术性,学生作业完成后发送微信群,相互评鉴,老师点评并归纳总结,做到去伪存真,扬长避短,从而达到预期的教学目标。

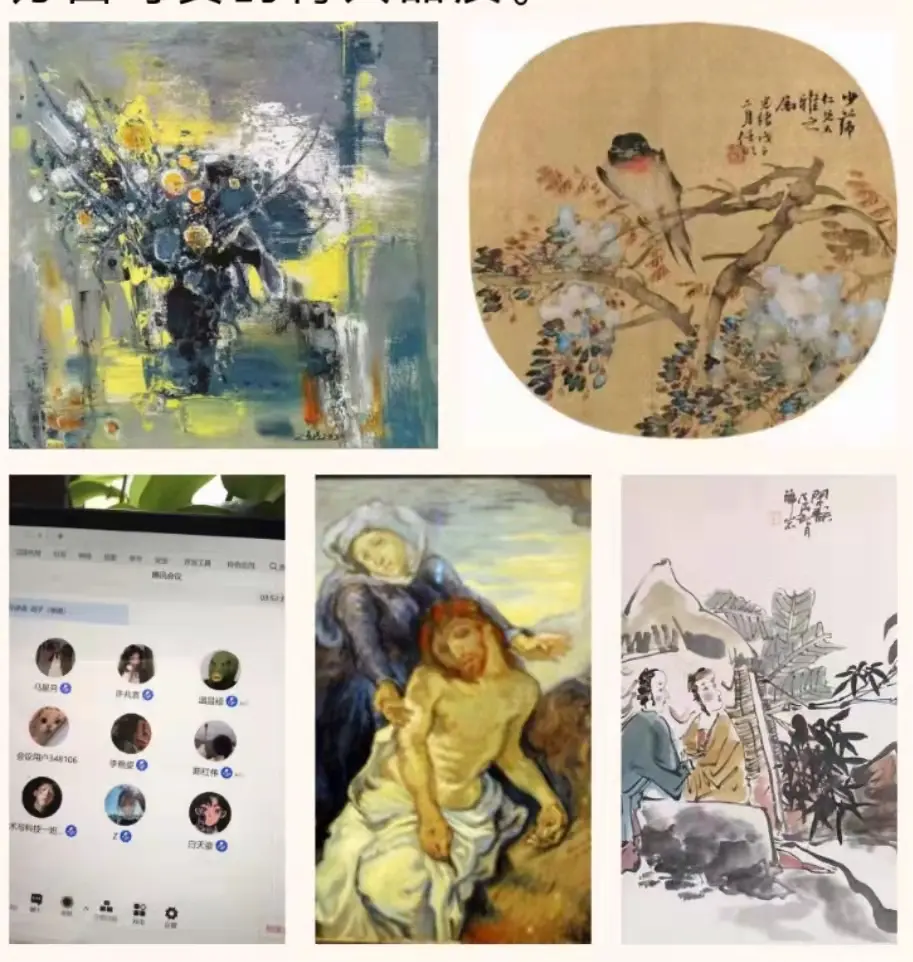

(三)推进国画色彩的认知规律并合理运用于实践

鉴于线上教学的特殊性和局限性,在国画课程线描学习过程中,色彩的结合和运用是必然的,此环节是通向创作作品的必经之路。

首先,让学生明确色彩在中国画领域中是至关重要的绘画语言,它能彰显出独特高雅的艺术魅力。中国画色彩运用的特点,是不强调特定时间和环境的视觉感受,采用高度概括的艺术加工方法来表现,表现方法是墨与色结合,或以墨代色,表现对象是固有色为主。墨画是色彩表现上的精炼概括,即墨分五彩。在互动的氛围中,展示大量图片,让学生明白以水墨丹青为主要表现形式的中国画,和以油画为主要画种的西洋画,它们之间的不同之处。国画一般都是用线条、墨、色来绘制在宣纸上的,而油画则是用油质的颜料,画在画布画板上的。其实,除了绘画的材料和工具不同以外,中国画和西洋画,在绘画技巧等各种方面,都有着很明显的差异。

其次,根据色彩学的原理,切入色彩基本常识,三原色、间色、复色合理调配,可呈现不同色彩效果。中国画调色也是基于这个原理,曙红、藤黄、花青可视为中国画色彩中的基本三原色。原色与原色相加成间色,间色与间色相加成复色,由于中国画颜料中的红色不局限于曙红,还有大红、牡丹红等,所以曙红并不是应用最广的颜料。中国画用色又必须考虑到传统中国画用色特点,中国画讲究用墨,在墨与色之间,赭石最能起到调节作用,所以赭石是应用最多的颜料之一。色彩的丰富性,还体现在基色的配比不同所产生的变化。如用3分花青与7分藤黄,可调配成嫩绿,当改变花青与藤黄的配比时,便可以产生草绿、新绿、老绿等各种绿色。如加入墨色,又可以产生不同色调的墨绿。墨色的参与体现了中国画用色的基本特点。

然后,在墨线稿上用勾染、皴染、擦染、点染、分染等多种方法进行施色。这个是关键环节,要讲细、讲透,并大量列举实例,运用互动的方式进行启发、点拨、分析、研究,充分调动学生的积极性和主观能动性,用大胆尝试的手法得出最终结论,即适合自己表达的语言元素,也就是传承与创新的合成体得到有效发挥。但要强调中国画用笔、用墨,是以墨线为基础,用以表现物象的明暗、轮廓、质感,同时通过墨线还可表达作画者的精神和思想,墨线的本身就具有一种独立的美学价值。这种方法能够在创新领域中得到拓展,使学生能自主去思考和创新,并形成个性化的艺术创作风格,避免导致“万人同画”的现象,以适应当代社会发展的需求。

(四)启发诱导思维模式,拓展和拔高相关知识点

首先讲解写意性思维模式概念,理解写意是中国画对于自然、社会、人生的主观看法,只不过这种看法不是通过抽象的方式而是通过具象的方式展现出来的,是人的意志和自然形态的统一,是美感形成的根源。启发学生深层解读中国绘画的艺术规律,诗书画印的艺术特征,“外师造化,中得心源”的绘画观念,中国绘画和西方绘画观念上的异同,梳理和归纳中国和西方乃至世界各国在世界观、艺术理论和艺术创作上存在的不同看法。使学生认清中国画描绘自然的目的是在表达个人的思想情感,在感知世界的过程中使自己的精神世界得到升华,达到“登山则情满于山,观海则意溢于海”的境地,因此,表情达意是中国绘画的重要特征。

其次,在学生对绘画认知程度逐步提升的同时,师生相互提出问题,相互解答,点拨、互动,并完善结果。例如:中西方工具材料、思维方式、绘制手法、产生效应等观念上的差异,用笔、用墨、用线造型等技法上的异同,从而激发学生发散思维模式,潜移默化的在作品中留下创新痕迹,既传承了中国传统文化元素,又吸收了西方的创新理念,有效强化学生主观能动性的发挥,这是当前教学方面可贵的育人品质。

三、有效完成线上教学任务

针对本课程实践性很强的特点,教学方法以讲授、阅图、鉴赏、互动等多种环节,辅以学生自主探究的学习方式,充分调动学生学习积极性,提高课堂教学效率,同时结合历代名作欣赏引导学生思考探究,发掘其中的技能与艺术价值,并通过模仿性创作及研究性创作形式呈现出来,同时加强学生相关的居家实操活动,并定时检验,后期的独立创作环节待线下完成。

总之,疫情期间的线上教学,要克服线下实践教学的困难,避免短缺本门课程知识点的漏洞和疏忽,需要师生共同努力来完成。目前针对学生层次结构和专业特点,应该探索一条适合网络教学的有效途径,从而顺利完成教学任务,且具创新意识,是一项需要逐步完善的重要课题。

愿疫霾早日散去,还人类明媚阳光!

版权所有:环球ug登录网站(控股)有限公司

学校地址:

河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)

河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(医学院校区)

河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(文物与艺术学院校区)

邮箱:oitoffice@126.com